Но есть ли у такого интернета будущее? 🤔

Программисты любят сериал «Кремниевая долина», где рассказывается история стартапа Pied Piper. Сначала компания разрабатывает алгоритм сжатия данных, а затем создаёт децентрализованную интернет-систему, которая напоминает концепцию Web 3.0. Этот новый интернет даёт пользователям реальный контроль над данными: они хранят файлы на своих устройствах и сами решают, кому и когда предоставлять к ним доступ.

В сериале децентрализованный интернет не удалось запустить из-за критического дефекта: при масштабировании система создавала неконтролируемые копии пользовательских данных, которые невозможно было отследить или удалить. Это означало, что конфиденциальная информация могла бесконтрольно распространяться по всей сети.

Риск утечки данных оказался настолько серьёзным, что его невозможно было устранить даже обновлением кода. Поэтому разработчики свернули проект до его запуска, чтобы предотвратить потенциальную катастрофу. А вот в реальности Web 3.0 развивается, и никто не собирается это останавливать. Насколько это серьёзно и что вообще такое Web 3.0 — давайте разбираться.

Что такое Web 3.0

Web 3.0 — это концепция будущей версии интернета, в которой пользователи полностью контролируют свои данные. Представьте: ваши фотографии и сообщения хранятся не на серверах Google, а в личном цифровом аккаунте. Только вы решаете, кому и какие данные показывать. Более того, вы можете обмениваться ценностями с другими людьми без посредников — например, продавать цифровые картины или музыкальные треки без онлайн-магазинов.

Конечно, у термина Web 3.0 есть более сложное техническое определение, и мы разберём его немного позже, когда перейдём к технологической основе будущего интернета. Но сначала перечислим его основные возможности:

- Повышенная безопасность данных. Вся информация надёжно зашифрована, и доступ к ней возможен через ваши личные ключи. Поэтому, даже если злоумышленники взломают сервер компании или социальной сети, они не смогут получить доступ к вашим документам.

- Нет единой точки отказа. Сеть распределена между множеством узлов, что гарантирует её работоспособность даже при выходе из строя части серверов. Сейчас сбой серверов Google может сделать почту Gmail недоступной для всех пользователей. В Web 3.0 такого не случится.

- Прозрачность операций. Все транзакции записываются в публичный реестр, который доступен для проверки в любое время. Например, при покупке недвижимости вы можете проверить отсутствие обременений и подтвердить законность предыдущих сделок с объектом.

- Снижение затрат на посредников. Это касается всех операций, где сейчас есть посредники: международные переводы станут возможны без банковских комиссий, покупка билетов — без агрегаторов, а продажа цифрового контента — без платформ вроде App Store и Steam.

- Токенизация активов. Физические и цифровые объекты можно преобразовать в токены для торговли. Например, владелец квартиры может разделить право собственности на 1000 токенов, где каждый представляет 0,1% владения. Это позволит инвесторам получать доход от аренды, даже если они не имеют средств для покупки целой квартиры.

Если вы только начинаете знакомство с Web 3.0, вам может показаться, что всё это не так уж важно. Ведь интернет и так работает стабильно, вопросы безопасности данных вас не тревожат, комиссии приемлемы, а покупать квартиру за токены вы не планируете. Чтобы лучше понять значимость этих изменений, в следующем разделе мы погрузимся в историю интернета, обсудим его текущие проблемы и узнаем, какие решения предлагает Web 3.0.

Зачем нужна новая версия интернета и как мы к ней пришли

В 1969 году в США создали первую компьютерную сеть ARPANET, которая объединила компьютеры нескольких университетов. В последующие годы появились сетевые протоколы TCP/IP и началось массовое распространение персональных компьютеров. А в 1989 году информатик Тим Бернерс-Ли предложил концепцию Всемирной паутины (WWW) — гипертекстовой системы, с которой началось развитие современного интернета, или Web 1.0.

Первое время интернет представлял собой набор статичных страниц, где пользователи могли только просматривать сайты и переходить по ссылкам. Можно было читать тексты, рассматривать картинки или слушать музыку, но никакого интерактивного взаимодействия не было. Web 1.0 напоминал цифровую библиотеку и работал по принципу Read only («Только для чтения»).

Типичный сайт эпохи Web 1.0: однообразная вёрстка, примитивное оформление, сложная навигация и отсутствие интерактивных элементов

Изображение: mpan / Wikimedia Commons

Статичные страницы были неудобны, поэтому в конце 1990-х годов начали появляться площадки, где пользователи могли создавать собственный контент. Например, в 1999 году была запущена блог-платформа LiveJournal («Живой Журнал»), которая позволяла публиковать записи и комментировать посты других авторов. Обновлённый интернет (Web 2.0) работал по схеме Read-Write («Чтение и запись») и со временем стал таким, каким мы его знаем сегодня.

Когда вы пользуетесь соцсетями, сайтами или приложениями, ваши запросы всегда обрабатываются на серверах, которые принадлежат определённым компаниям. Они могут по своему усмотрению блокировать ваш аккаунт, ограничивать доступ или удалять контент, если он нарушает их политику.

Имея контроль над данными, компании могут использовать вашу личную информацию в коммерческих целях и передавать её третьим лицам. Такая система не только ставит под угрозу безопасность всех пользователей, но и способствует распространению фейков и манипулированию общественным мнением. К тому же централизованные серверы часто не выдерживают нагрузки, что приводит к сбоям в работе сервисов. Недостатки Web 2.0 побудили специалистов искать новые, более эффективные решения.

Современный интернет устроен так, что пользовательские запросы проходят через множество серверов. Когда вы ищете зимние ботинки в интернет-магазине, эта информация сразу доступна различным рекламным сетям. В итоге реклама обуви появляется в ваших социальных сетях, на новостных сайтах и в мобильных приложениях. Помимо этого, ваши данные могут передаваться другим компаниям, которые вскоре будут предлагать вам не только обувь, но и весь спектр зимних товаров — от курток до лыж. А если произойдёт утечка, то этим могут воспользоваться злоумышленники для своих целей 💀

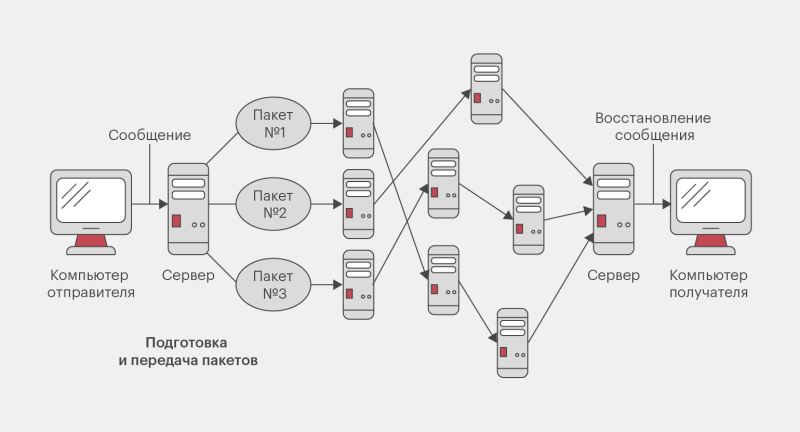

Инфографика: Майя Мальгина для Skillbox Media

Важность Web 3.0 в том, что он хочет сохранить удобство и интерактивность современного интернета, но при этом лишить корпорации возможности бесконтрольно распоряжаться данными пользователей. В следующем разделе мы рассмотрим ключевые технологии, которые позволяют это реализовать.

Как работает Web 3.0

Термин Web 3.0 впервые представил в 2014 году Гэвин Вуд, один из создателей Ethereum. Он описал его как «децентрализованную онлайн-экосистему на основе блокчейна». С тех пор концепция Web 3.0 значительно усложнилась, однако её фундамент остаётся неизменным и включает несколько технологий: блокчейн, смарт-контракты, криптовалюты и токены, а также децентрализованные автономные организации (DAO).

К примеру, если покупатель приобретает товар, смарт-контракт автоматически переведёт оплату продавцу после подтверждения доставки. Все условия сделки и её выполнение фиксируются в блокчейне, что обеспечивает прозрачность и безопасность операций в Web 3.0.

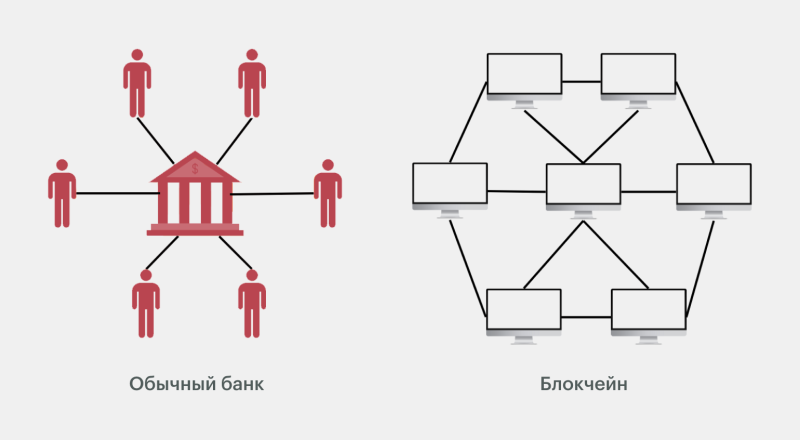

На инфографике мы сравниваем банковский перевод и транзакцию в блокчейне. В первом случае операции проходят через единый центр, который контролирует, хранит и может изменять данные. В блокчейне транзакция проверяется всеми участниками сети, информация хранится распределённо, а выполненную операцию невозможно отменить

Инфографика: Skillbox Media

Токены делятся на два основных вида. Взаимозаменяемые токены (ERC-20) — цифровые монеты, которые можно свободно обменивать друг на друга, как обычные деньги. Они часто используются для оплаты услуг и участия в голосованиях по проектам. Невзаимозаменяемые токены (ERC-721) действуют наподобие уникальных цифровых сертификатов, которые подтверждают право владения конкретным цифровым активом. Например, произведением искусства или игровым предметом в децентрализованных приложениях.

Помимо базовых технологий, Web 3.0 объединяет в себе множество специализированных решений, которые расширяют возможности децентрализованных систем. Кратко пройдёмся по основным из них:

В 2025 году Web 3.0 напоминает разобранный пазл, в котором технологии пока не могут эффективно взаимодействовать между собой. Неясно, удастся ли собрать их в единую систему и когда это случится. Прогнозы различаются.

Перспективы развития технологии

В 2025 году многие известные представители техноиндустрии сомневаются в жизнеспособности Web 3.0 и полагают, что он останется лишь утопической концепцией с набором разрозненных решений. Но есть важный нюанс.

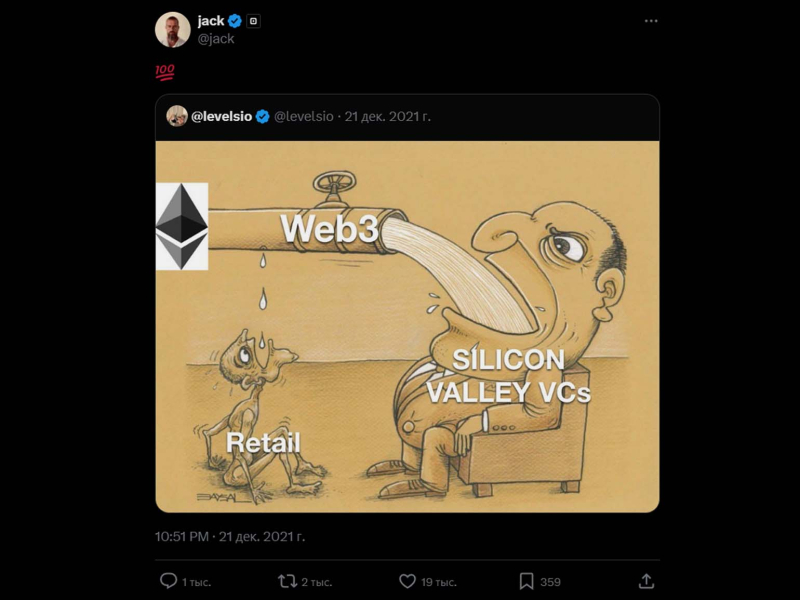

Начнём с критики основателя Twitter Джека Дорси, который заявил, что на самом деле никто из пользователей не будет владеть Web3. Джек утверждает, что контроль над новыми веб-системами будет принадлежать венчурным компаниям вроде Andreessen Horowitz, которые инвестировали миллиарды в эту сферу. Такие компании централизуют контроль над инфраструктурой Web3, что противоречит самой идее децентрализованного интернета. В результате «свободный» интернет изначально оказывается несвободным.

Отношение Джека Дорси к перспективам Web3 в одной карикатуре

Скриншот: jack / X

Илон Маск считает Web3 просто маркетинговым термином, который пока далёк от реальности. Сложно не согласиться, ведь Web 3.0 действительно находится на ранней стадии развития, и ему предстоит решить множество проблем, чтобы стать полноценной экосистемой. Вот лишь некоторые из них:

- Масштабируемость и производительность блокчейн-сетей.

- Высокие комиссии за транзакции.

- Сложность использования для обычных пользователей.

- Проблемы безопасности и конфиденциальности данных.

- Отсутствие чётких стандартов и регулирования.

«Чтобы создать черепашку-ниндзя, нужна канализация», — основатель Ethereum Виталик Бутерин обеспокоен низким уровнем инвестиций в Web3-инфраструктуру и считает, что это привело к утрате изначального видения проекта. Он связывает происходящее с высокими комиссиями, которые вынудили индустрию отойти от принципов децентрализации: при низких комиссиях разработчики развивают Web3, а при высоких сборах остаются деген-трейдеры, заинтересованные исключительно в спекуляциях.

В защиту Web 3.0 стоит напомнить, что первой версии интернета понадобилось около десяти лет для перехода от статичных страниц к интерактивным платформам. Учитывая сложность Web 3.0, вероятно, что в будущем многое изменится — «у черепашки-ниндзя появится канализация», а венчурные компании не получат контроль над новыми веб-системами.

На наш взгляд, становлению Web 3.0 может способствовать развитие нейросетей, которые смогут автоматизировать создание и управление децентрализованными приложениями. Например, ИИ может помочь в оптимизации смарт-контрактов, улучшении пользовательского интерфейса, автоматическом обнаружении уязвимостей в коде и решении других проблем.

Если Web 3.0 удастся реализовать, вероятно, после этого мы будем наблюдать развитие метавселенных — виртуальных миров с собственными экономическими системами, где вы сможете работать, учиться и общаться с другими пользователями. Например, можно будет купить виртуальный офис за криптовалюту, проводить встречи с клиентами через аватары и хранить цифровые активы в виде NFT-токенов на децентрализованных платформах.

Заглянем дальше: Web 3.0 может стать фундаментом для симбиотической сети Web 4.0, в которой человек и машина будут существовать как единое целое. Такая сеть будет характеризоваться повсеместным использованием ИИ в виде персональных ассистентов, полной интеграцией с интернетом вещей, применением голографических и биометрических интерфейсов, а также прямым взаимодействием между мозгом и компьютером через нейроинтерфейсы. Впрочем, пока это лишь концепция — не более того 😉

Деген-трейдеры — участники криптовалютного рынка, которые принимают рискованные торговые решения. Они фокусируются на спекуляциях и агрессивной торговле, игнорируя долгосрочное развитие технологий и проектов. Такие трейдеры могут вложить все средства в малоизвестную криптовалюту только из-за слухов о её росте, не проводя анализа проекта.